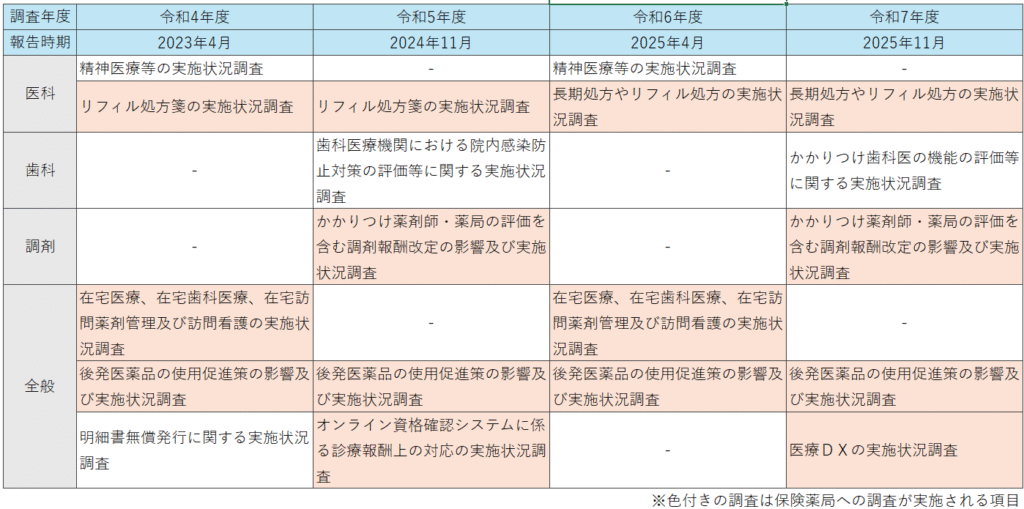

2025年8月に実施される「令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和7年度(2025年度)調査)」。前回記事では、調剤報酬改定の影響に関する調査に焦点を当て、過去調査の設問変化から厚生労働省の着眼点と次期改定の方向性を考察しました。

本記事では、重要テーマである「後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況」に関する調査項目を解説します。

注記:本記事は筆者による考察であり、内容の正確性・完全性を保証するものではありません。ご了承のうえご覧ください。

▼関連記事一覧

「後発医薬品」に関する調査票の概要

「後発医薬品の使用促進策」に関する調査は、『後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査』として毎年継続的に実施されています。

今回の令和7年度調査では、令和6年度調査と比較して調査票に多くの変更が加えられており、より詳細な実態把握が行われる予定です。こうした継続的な調査と設問内容の見直しは、後発医薬品の使用促進策が実際にどのように進んでいるのかを把握するうえで重要な意味を持っています。

本章では、令和7年度調査における「後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況」に関する調査項目の変更点を整理し、その内容について解説します。

▼原文資料

高額薬・希少疾病薬と流通ガイドラインが新設!章構成は5章から7章へ拡大

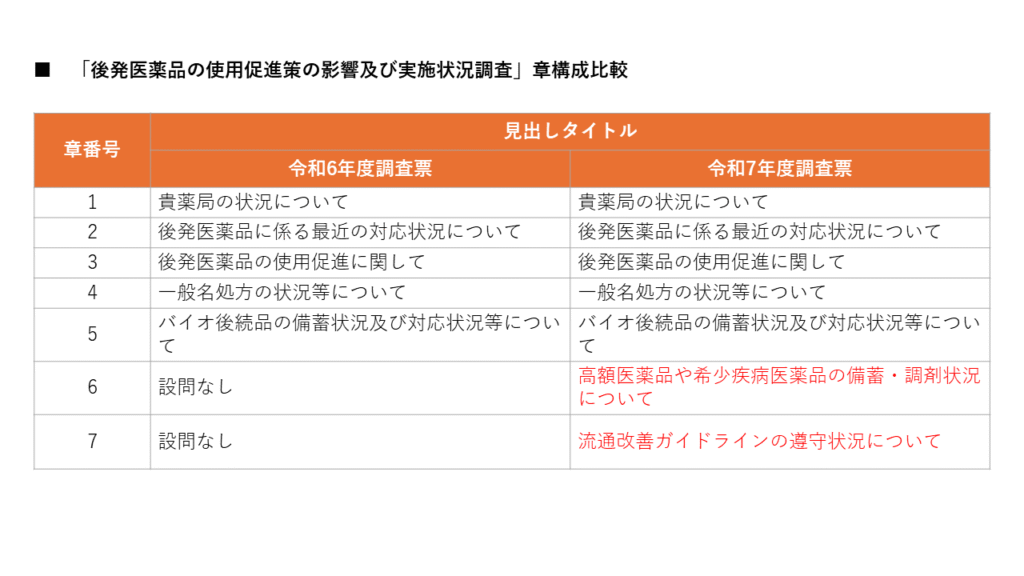

まずは調査票の全体像を把握するために、細かな設問に入る前に章構成の変化を確認します。見出しレベルでの増減や再編を押さえておくと、このあと章ごとの変更点を読み解く際に理解しやすくなります。

令和6年度調査票では5章構成でしたが、令和7年度調査票では7章立てに拡大されています。新たに追加されたのは「高額医薬品や希少疾病医薬品の備蓄・調剤状況について」と「流通改善ガイドラインの遵守状況について」の2章です。これにより、従来の後発医薬品や一般名処方、バイオ後続品に関する設問に加え、より幅広い領域での対応状況が調査対象に組み込まれる形となりました。

このあと、各章ごとに具体的な変更点(追加/削除/修正)について整理していきます。

「1章:貴薬局の状況」の変更点

法人区分は維持、所在地区分を細分化

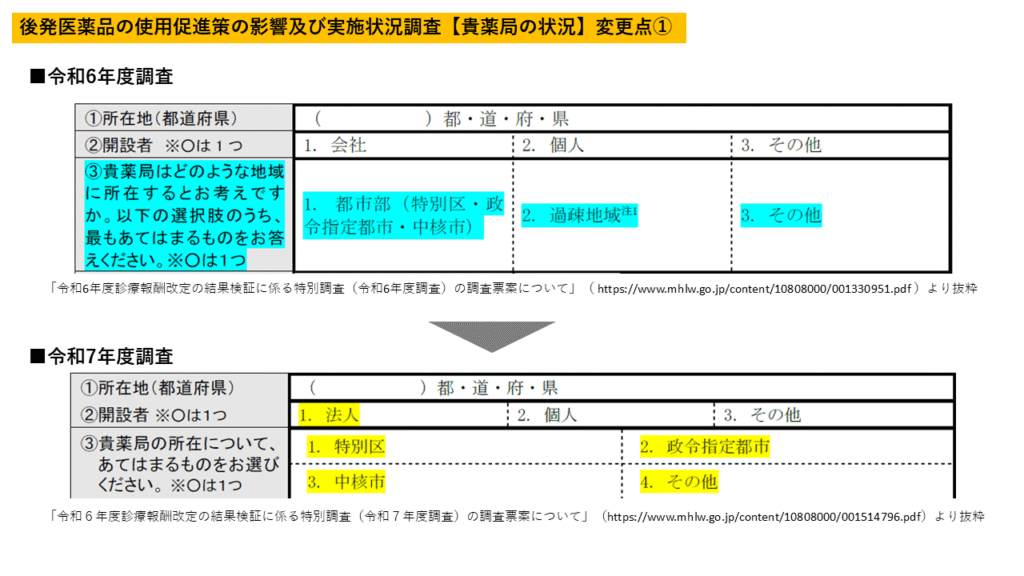

令和7年度調査では、薬局の所在地に関する設問が見直されました。令和6年度調査で設定されていた「都市部/過疎地域/その他」という区分が廃止され、新たに「特別区」「政令指定都市」「中核市」「その他」という4区分へと再編されています。

この形式は、他の特別調査でも用いられている立地区分と同じであり、調査票全体での統一性が図られた形です。過疎地域という特別な区分が削除されたことから、地域的な優遇措置を前提にするというよりも、より一般的な地域特性の把握を目的とした設計に整理されたといえます。

この変更により、薬局の立地に関する調査結果は、他の分野の調査と比較・連携しやすくなり、地域特性を横断的に分析できる基礎データとして活用されることが期待されます。

処方箋集中率の高い診療科を選択 新設

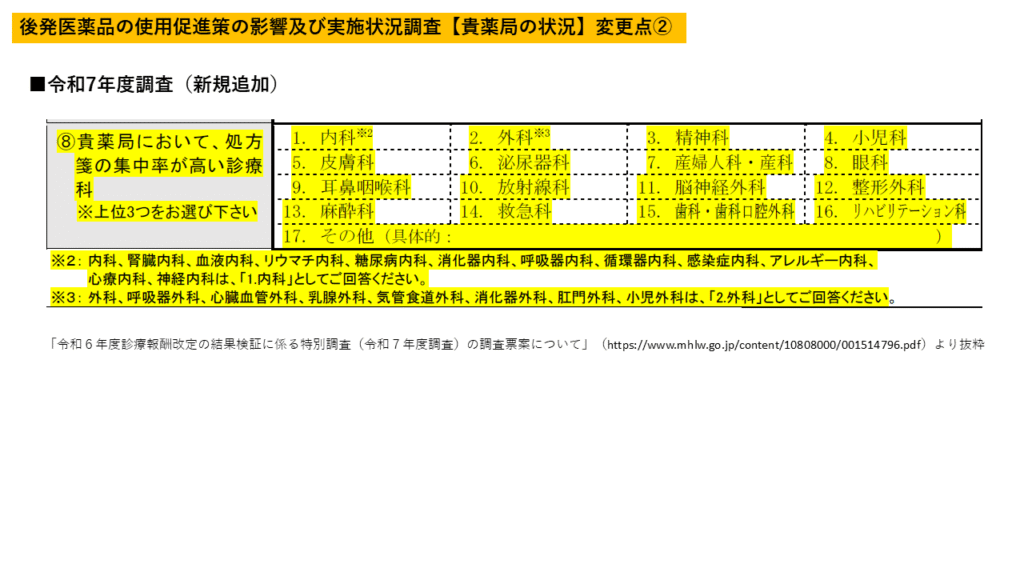

新たに処方箋の集中率が高い診療科を尋ねる設問が追加されました。内科・外科・精神科・小児科など主要診療科に分類されており、上位3つを選択する形式です。

この設問追加により、薬局がどのような診療科の処方箋を多く受けているのか、すなわち処方元の特徴や薬局機能の偏りを把握できるようになります。特定の診療科に処方が集中する場合、取り扱う後発医薬品の種類や数量にも影響が及ぶため、使用促進策の効果を分析する上で重要なデータとなります。

こうした情報は、地域の診療構造と薬局の役割を重ね合わせて評価する際の基礎となり、今後の調剤報酬改定においても診療科別の処方動向を踏まえた議論につながる可能性があります。

後発医薬品調剤割合とカットオフ値 3か月ごとに分割

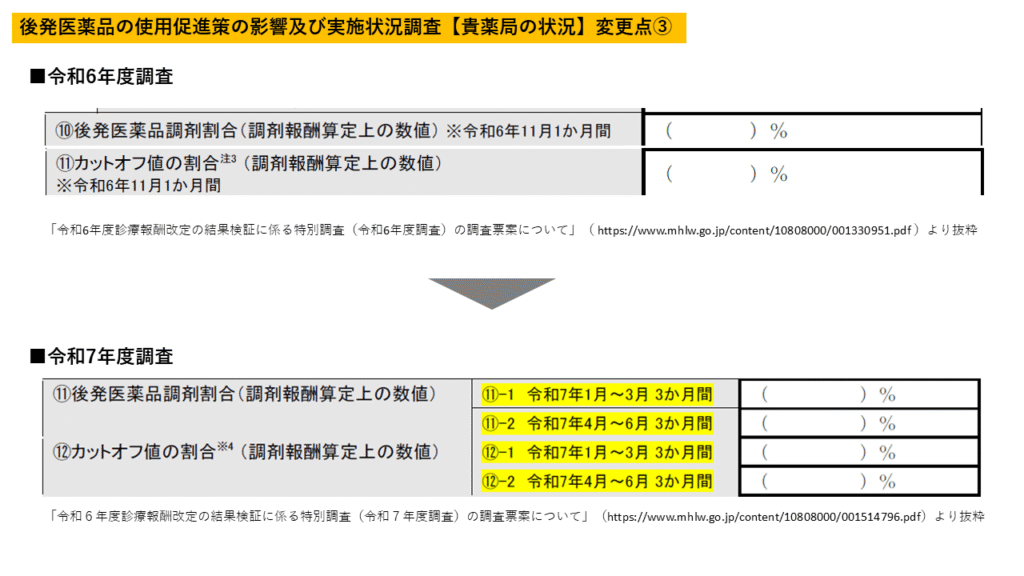

令和7年度調査では、「後発医薬品調剤割合」および「カットオフ値の割合」の設問が見直しされました。令和6年度調査ではいずれも「11月1か月間」での算定状況を回答する形式でしたが、令和7年度調査では「1月~3月」「4月~6月」と3か月ごとの区切りで回答する方式に変更されています。

この変更により、調査結果はより時期ごとの動向を把握できるようになります。特に薬価改定の影響を受けやすい年度初め(4月以降)とその直前(1~3月)を分けて比較できる設計となっており、後発医薬品の使用割合やカットオフ値達成状況に対して薬価改定がどのように作用するかを検証する狙いが読み取れます。

こうした時期区分の導入は、改定直後の市場変動と現場対応を把握するための重要な工夫といえるでしょう。

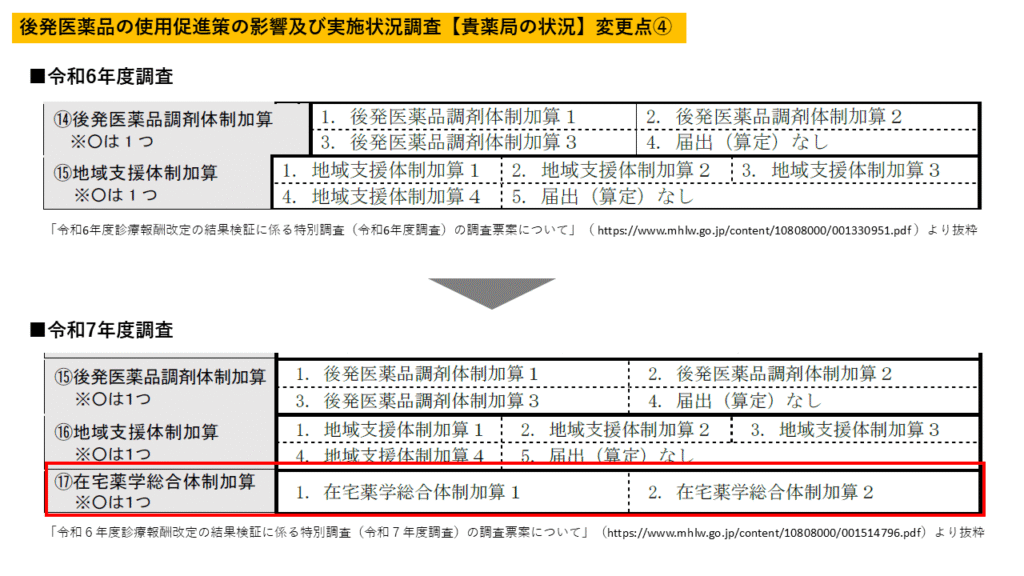

在宅薬学総合体制加算を新設

令和7年度調査では、新たに「在宅薬学総合体制加算」の届出状況を問う設問が追加されました。この加算は、前回の診療報酬改定で新設された点数であり、調査票に反映されるのは今回が初めてです。

もともとこの加算自体は後発医薬品との直接的な関連性が高いものではありません。そのため、なぜ本調査に設けられたのか、設問の意図は必ずしも明確ではありません。ただし、在宅医療の提供体制の整備状況によって、結果的に後発医薬品の使用率や調剤の進め方に差が生じる可能性があるため、そうした点を把握する狙いが含まれているとも考えられます。

「2章:後発医薬品に係る最近の対応状況」の変更点

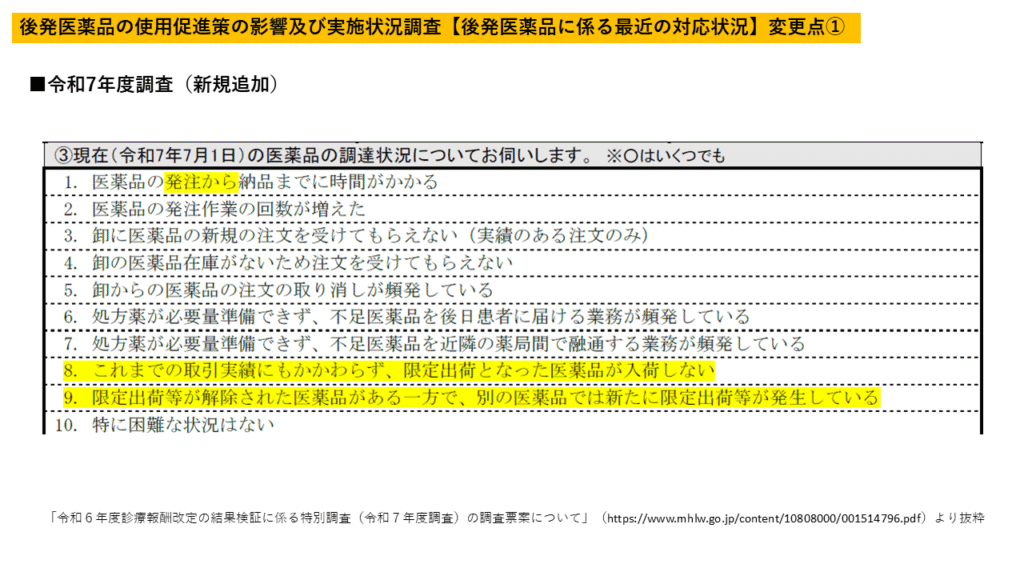

限定出荷の影響の選択肢を追加

令和7年度調査では、医薬品の調達状況に関する設問に新たな選択肢が追加されました。具体的には、「これまでの取引実績にかかわらず限定出荷となった医薬品が入荷しない」と「限定出荷等が解除された医薬品がある一方で、別の医薬品では新たに限定出荷等が発生している」の2項目です。

令和6年度調査では、納入の遅延や注文のキャンセルなど流通上の課題が中心でしたが、令和7年度調査では限定出荷そのものに焦点を当てる設問が加わっています。これは、市場全体で供給不安が続く中、取引実績や在庫調整の有無にかかわらず限定出荷が発生している実態を把握するためと考えられます。

この変更により、薬価改定後の流通環境が薬局の調達にどのような影響を及ぼしているかをより具体的に検証できる設計となっています。

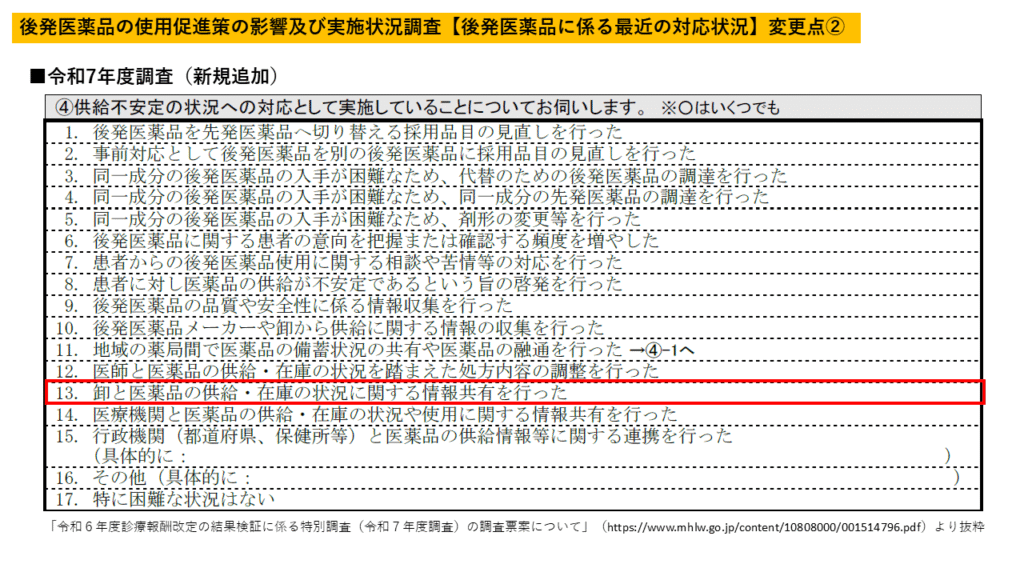

供給不安定状況への対応 卸との情報共有の選択肢追加

令和7年度調査では、供給不安定時の対応に関する設問に「卸と医薬品の供給・在庫の状況に関する情報共有を行った」の選択肢が新たに追加されました。

令和6年度調査では薬局や地域内での対応が中心でしたが、今回の追加により、流通段階の卸との連携が調査項目として明確に位置づけられました。薬価改定の影響によって供給不安が顕在化するなか、卸との情報共有がどのように行われているかを把握する狙いがあるといえます。

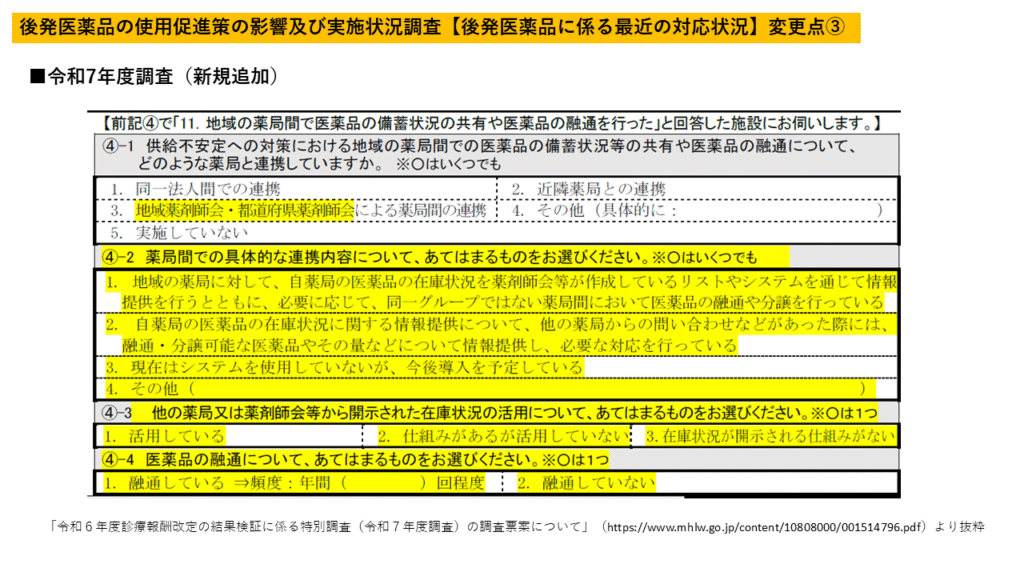

薬局間の連携内容を詳細化

令和7年度調査では、地域の薬局間における医薬品の備蓄や融通に関する設問が拡充されました。令和6年度調査では「薬局間での連携」として一括で問われていましたが、令和7年度調査では「薬剤師会等を通じた情報提供」「在庫状況の情報共有」「在庫情報の仕組み活用の有無」など、より具体的な選択肢に細分化されています。

また、「医薬品の融通」についても、実施の有無に加えて頻度(年間回数)を回答する形式に変更されており、実態を定量的に把握できるようになりました。

この変更は、医薬品の供給が不安定化する中で、薬局間の在庫融通や情報連携がどの程度機能しているかを把握するための対応と考えられます。調査結果は、薬局ネットワークによる対応力や地域医療への影響を評価する基礎データとして活用されることが想定されます。

「3章:後発医薬品の使用促進」の変更点

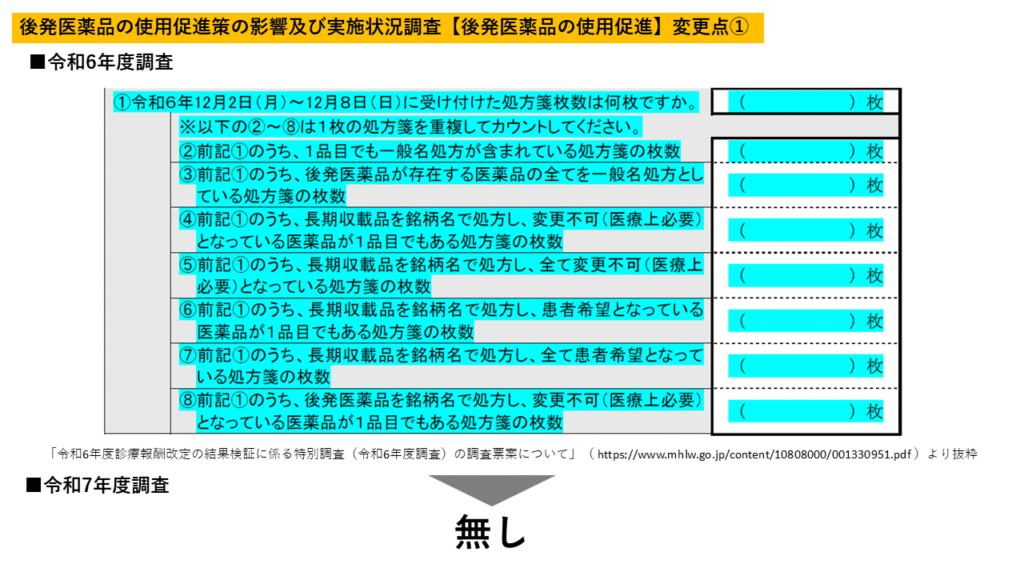

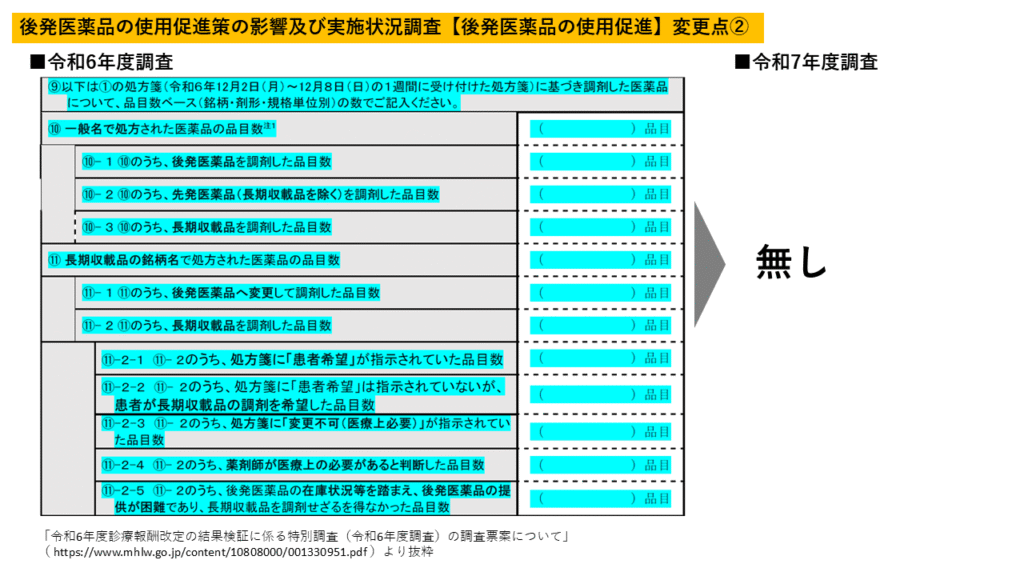

枚数・品目数ベースの詳細設問を削除

令和6年度調査では、処方箋の枚数や調剤した品目数に基づく詳細な設問が多数設定されていました。たとえば「後発医薬品が含まれる処方箋の枚数」や「長期収載品を銘柄指定で処方した品目数」など、細かい切り口での集計が求められていました。

しかし令和7年度調査では、これらの設問がすべて削除されています。調査票からは「処方箋枚数」「品目数」を直接問う形式が姿を消し、よりシンプルな構成に整理されました。

この変更は、調査に協力する薬局側の負担軽減を意識したものと考えられます。従来の設問は入力作業が煩雑であった一方、改定の影響把握という目的には必ずしも全てが必要ではないとの判断から、調査設計の効率化が図られたといえるでしょう。結果として、より実務に即した負担の少ない調査票に整理された形です。

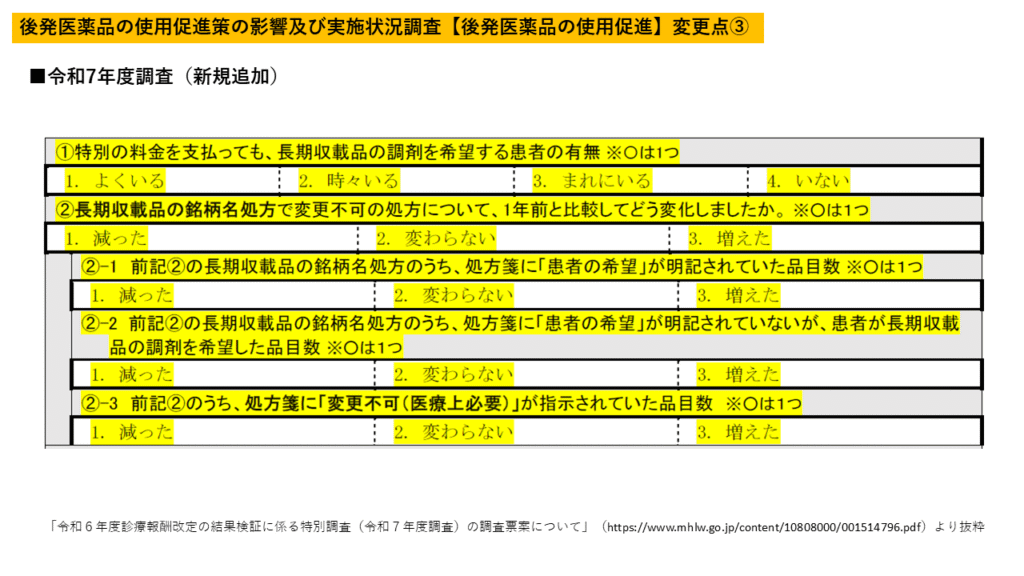

患者希望や変更不可処方の実態を把握する設問を新設

令和7年度調査では、長期収載品の処方に関する新たな設問が追加されました。具体的には「特別料金を支払っても長期収載品の調剤を希望する患者の有無」や、「長期収載品の銘柄名処方で変更不可となっている処方が1年前と比べてどう変化したか」を問う内容です。さらに、その内訳として「患者の希望によるもの」と「医療上必要によるもの」に分けて変化を把握する形式が導入されています。

令和6年度調査では処方箋や品目数をベースにした集計が中心でしたが、令和7年度調査では患者希望や医師の指定理由といった要因別の増減状況を把握する方向に整理されました。

この変更により、長期収載品の処方に関して、患者や医師の意向がどの程度影響しているかを切り分けて把握できる設計となっています。

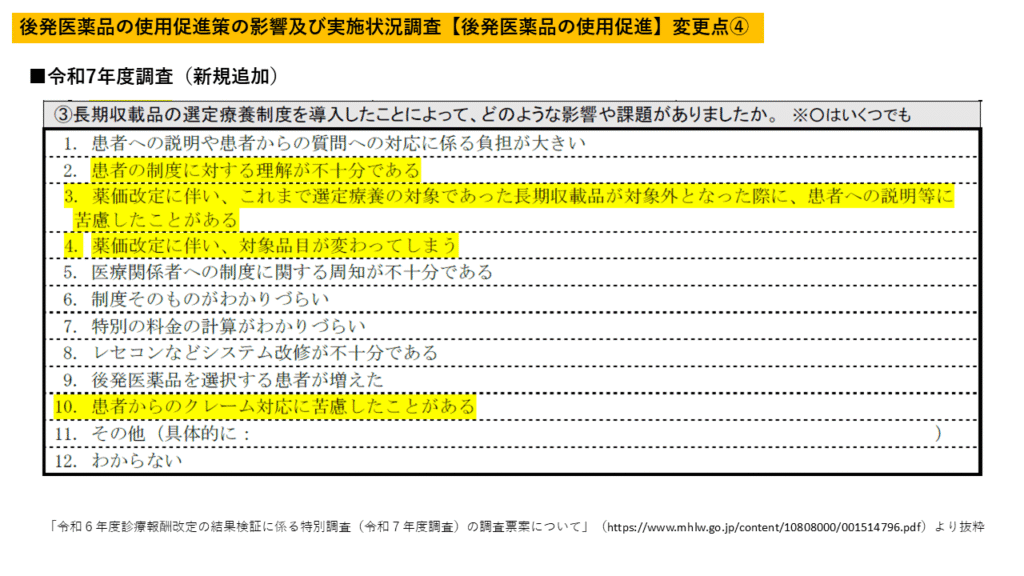

選定療養制度導入に伴う影響・課題 選択肢追加

令和7年度調査では、長期収載品の選定療養制度導入への影響・課題に関する設問に新たな選択肢が追加されました。具体的には以下の4項目です。

- 患者の制度に対する理解が不十分である

- 薬価改定に伴い、これまで選定療養の対象であった長期収載品が対象外となった際の患者対応

- 薬価改定に伴い、対象品目が変わってしまう

- 患者からのクレーム対応に苦慮したことがある

令和6年度調査にはこれらの選択肢はなく、令和7年度調査で新たに加わったものです。制度運用の中で薬局が直面する具体的な課題を把握するために、より詳細な回答が得られる設計となっています。

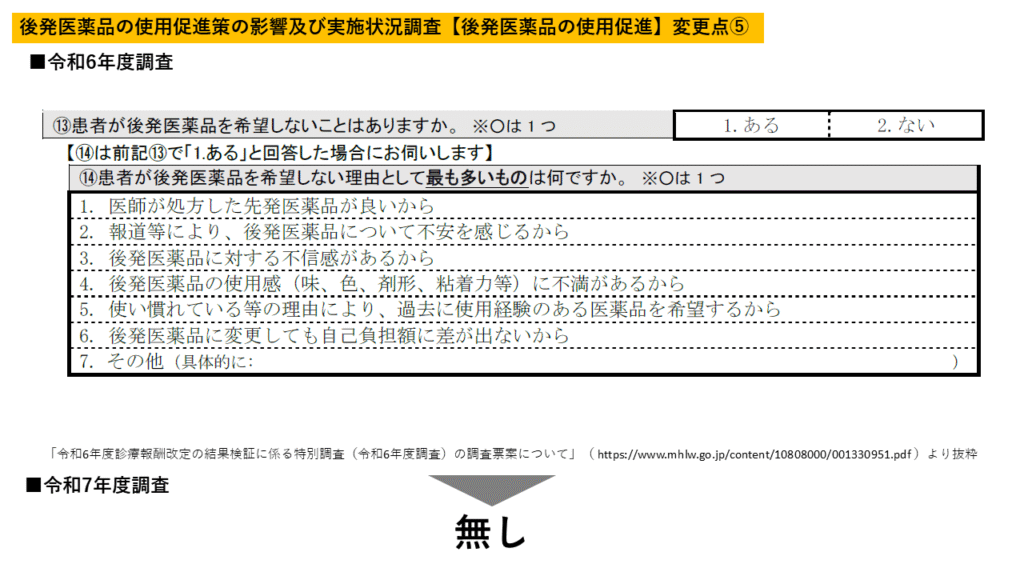

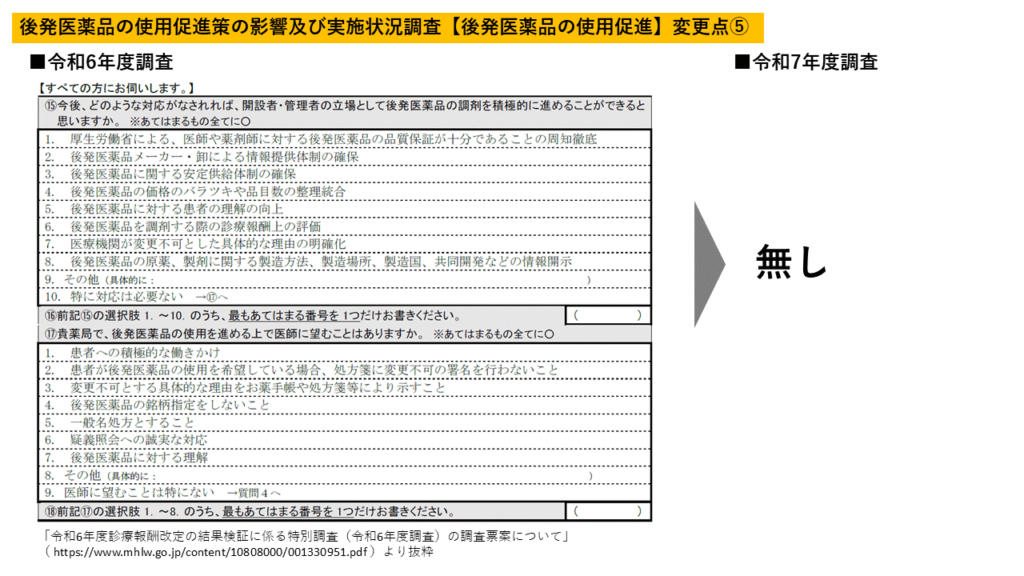

患者意向や薬局側の要望に関する設問を削除

令和6年度調査では、患者が後発医薬品を希望しない理由を尋ねる設問がありました。そこでは「不信感がある」「使用感に不満がある」「医師の処方指示による」など、患者側の選択理由を具体的に把握する形式が取られていました。

さらに薬局側の視点として、後発医薬品の使用促進を進めるために必要と考えることを選択する設問も設けられていました。選択肢には「品質保証の徹底」「安定供給の確保」「価格バランスの是正」などが並び、加えてその中から最も重視する事項を記載する形式でした。

しかし令和7年度調査では、これらの設問はいずれも削除されています。調査票からは後発医薬品に対する患者の希望や薬局の要望を直接問う形式が削除され、全体的に薬局の体制や実際の取組状況に焦点を絞った内容へ整理されたといえます。

「4章:一般名処方の状況等」「5章:バイオ後続品の備蓄状況及び対応状況等」の変更点

今回の調査では、「一般名処方の状況等」「バイオ後続品の備蓄状況及び対応状況」の設問は、軽微な変更のみです。設問構成や内容は令和6年度調査を踏襲しており、評価の視点や調査対象の範囲も同様です。

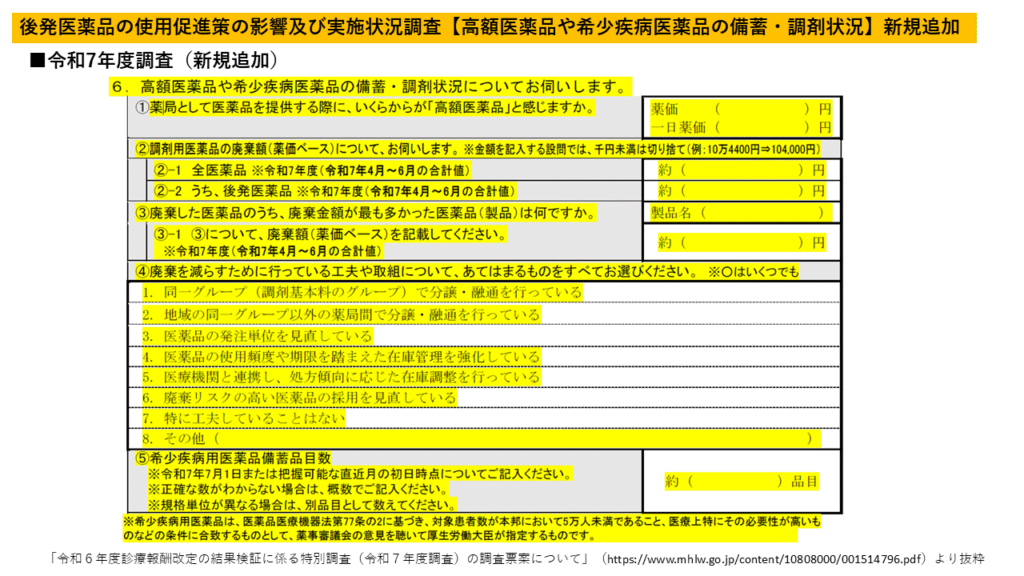

「6章:高額医薬品や希少疾病医薬品の備蓄・調剤状況」の新設

高額・希少疾病医薬品に関する設問を新設

令和7年度調査では、「高額医薬品や希少疾病医薬品の備蓄・調剤状況」を問う章が新設されました。具体的には、薬局が高額と認識する水準や、廃棄に伴う金額、廃棄削減のための取組内容、さらに希少疾病医薬品の備蓄品目数などが設問として追加されています。

従来の調査票では後発医薬品の使用促進に重点が置かれていましたが、今回からは高額医薬品や希少疾病医薬品も対象に含め、調剤現場における管理状況や負担の実態を把握する設計へと拡張されました。背景には、薬価水準の高い医薬品や流通が限られる医薬品の調剤に伴うコストや在庫リスクが、薬局経営や医療提供体制に影響を与え得る点があると考えられます。

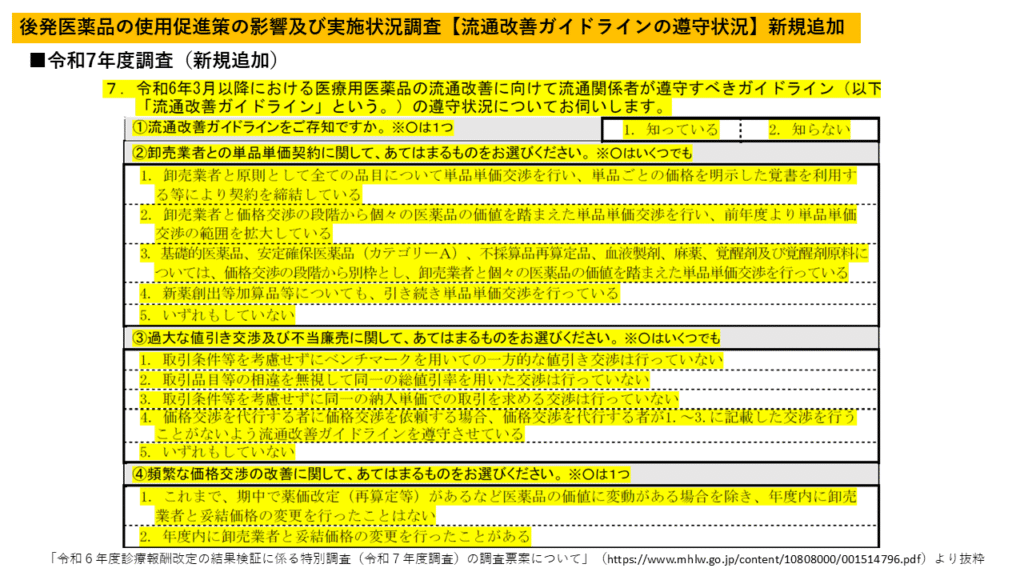

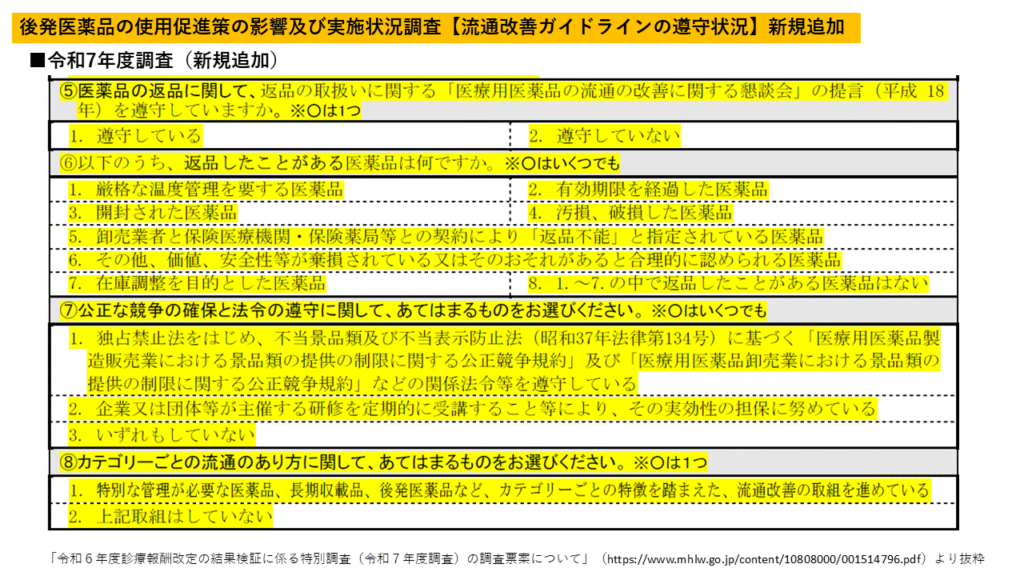

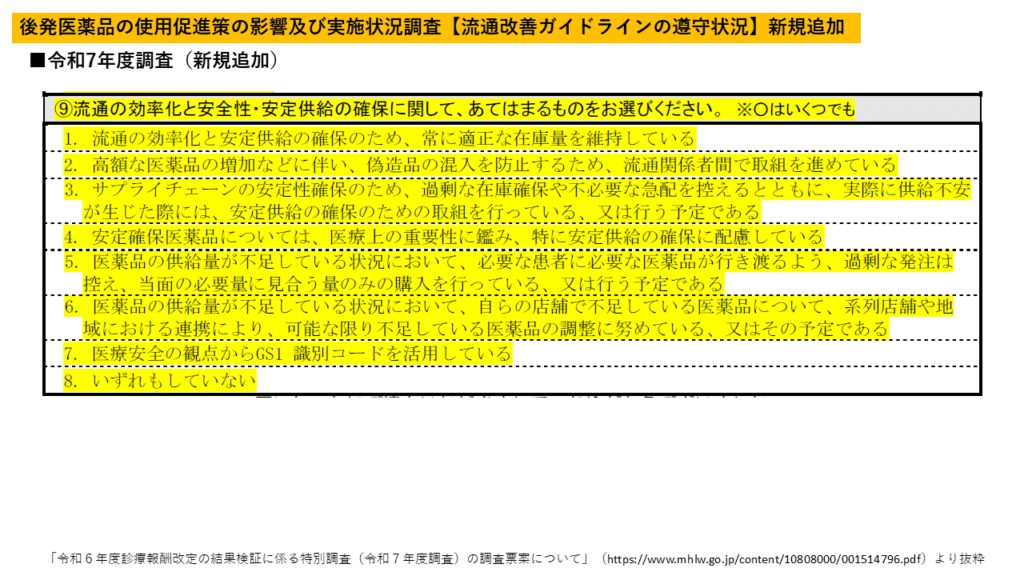

「7章:流通改善ガイドラインの遵守状況」の新設

流通改善ガイドラインの遵守状況を問う設問を新設

6章に引き続き、7章「流通改善ガイドラインの遵守状況」を問う章が新設されました。設問内容は幅広く、ガイドラインの認知度、単品単位取引の実施状況、不当廉売や過大な値引きへの対応、価格交渉の頻度、返品や在庫調整の取扱い、公正な競争の確保、さらには安定供給のための取り組みまでを網羅しています。

従来の調査票では、後発医薬品の使用促進や備蓄体制に焦点が置かれていましたが、今回の追加により、医薬品全体の流通段階における透明性・適正性・持続可能性の確保が調剤報酬改定の検証対象に組み込まれた点が大きな特徴です。

現在「未妥結減算」に係る報告書には流通改善ガイドライン関連の内容が盛り込まれております。現状は報告義務のみですが、本調査結果次第では報告内容に応じて減算が適用される方向へ制度が強化される可能性も考えられます。

これら新設設問により、薬局現場の調達実態や課題がより具体的に把握されるとともに、将来的な点数上の評価や減算ルールの見直しに直結するデータとして活用されることが見込まれます。

終わりに

今回の調査票の変更点を見ると、国が後発医薬品の使用状況に留まらず、医薬品流通機能を多角的に把握しようとしている姿勢が表れています。薬局の基本情報に関する整理から始まり、処方元診療科や供給不安への対応、流通改善ガイドラインの遵守状況に至るまで、幅広く実態を捉える設計となりました。

調査の結果次第では、特に後発医薬品調剤体制加算が、次期調剤報酬改定議論の大きな論点となる可能性があります。加算の要件はこれまでも段階的に厳格化され、後発医薬品調剤割合はすでに高水準に達しつつありますが、さらなる引き上げや評価の基準値の見直しが議論される可能性があります。供給状況や地域差を踏まえつつも、体制加算を通じたインセンティブ設計は次期改定でも注目されるでしょう。

今後、この調査結果が公表される頃には、すでに次期調剤報酬改定議論が本格化が見込まれます。薬局としては、今回の調査票で問われているテーマを自局の状況に当てはめて考え、現時点での取組状況や課題を整理しておくことが重要です。制度改定は「待つ」のではなく「備える」もの。今回の調査設計を手掛かりに、自局の強みと改善点を早めに把握し、次の改定に向けた準備を進めていきましょう。